Jejak Heroik Danussaputera dalam Sejarah ALRI Divisi IV Kalimantan

Redaksi - Minggu, 28 September 2025 | 10:07 WIB

Post View : 12

Di antara banyak nama besar yang mengisi lembar sejarah Republik, Letnan Kolonel (Marinir) Danussaputera mungkin tidak sering muncul dalam buku pelajaran atau perbincangan generasi muda hari ini, khususnya di Kalimantan Selatan.

Banuaterkini.com, BANJARMASIN — Namun, tahukah Anda bahwa jejak Danussaputera membentang dari dermaga Tuban hingga kampung-kampung gerilya di Kalimantan Selatan, dari geladak kapal pendarat hingga ruang perundingan yang tegang di Banjarmasin.

Danussaputera adalah sahabat seperjuangan Brigjen H. Hasan Basry, pemimpin Divisi IV ALRI (Pertahanan Kalimantan), dan saksi hidup ketika Banua mengikat dirinya ke Republik lewat “Proklamasi 17 Mei 1949.”

Didikan Sekolah Kolonial, Disiplin yang Menempa

Danussaputera lahir di wilayah Kesultanan Tanjung Palas (kini Bulungan, Kalimantan Utara) pada 9 Februari 1914.

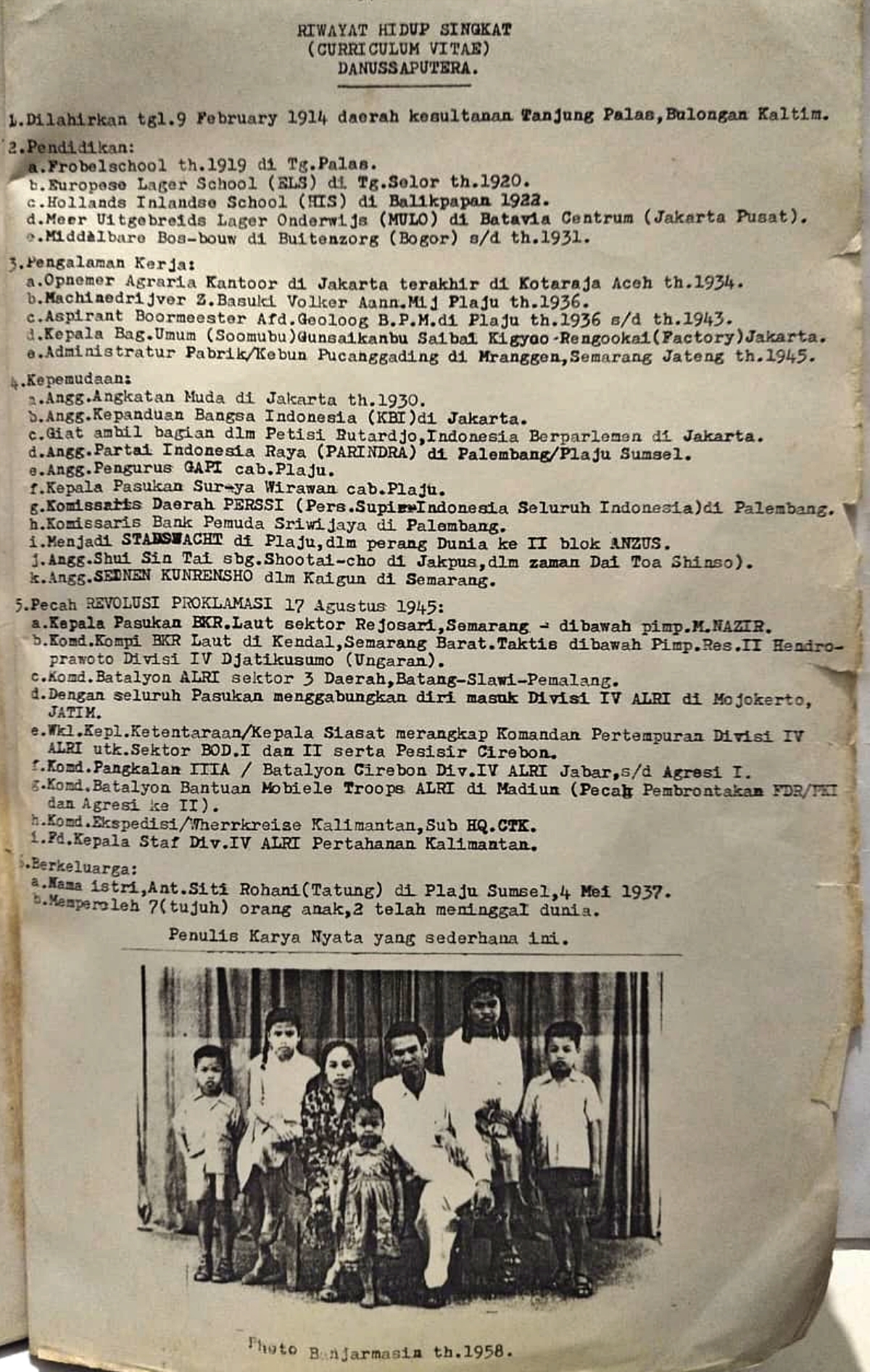

Lembar “Riwayat Hidup Singkat (Curriculum Vitae) Danussaputera” yang tersimpan di keluarga mencatat rute pendidikannya.

Ia tercatat percah bersekolah di Frobel School di Tanjung Palas (1919), ELS Tanjung Selor (1920), HIS Balikpapan (1922), MULO Batavia Centrum, hingga Middelbare Bosbouw School, Bogor (1931).

Pada akhir dokumen CV itu ia menutup dengan kalimat rendah hati: “Penulis karya nyata yang sederhana ini.” (Arsip keluarga Danussaputera, foto CV, 1958).

Barisan riwayat pendidikan itu membentuk kebiasaan disiplin dan nalar strategis.

Sejak awal 1930-an ia menapaki beragam profesi, dari kantor agraria di Jakarta hingga industri minyak di Plaju, yang kelak membuatnya akrab dengan logistik, mesin, dan organisasi kerja.

Semua itu terbukti berguna saat Republik menuntut kader-kader yang bukan hanya berani, melainkan juga paham bagaimana menggerakkan orang dan suplai di medan yang keras (Arsip keluarga Danussaputera, foto CV, 1958).

Perang di Banua, Ketika Laut Menjadi Jalan "Pulang"

Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, gema kemerdekaan mesti disalurkan ke pulau-pulau besar, termasuk Kalimantan.

Divisi IV ALRI, basis maritim perlawanan republik di jalur Jawa–Kalimantan, menjadi jembatan logistik, kader, dan informasi.

Sejarawan Wajidi, dalam buku Nasionalisme 3 Zaman: Jalan Panjang Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan 1900–1950, merekam beruntun ekspedisi lintas laut dari Jawa menuju Kalimantan pada 1946–1947.

Dalam bukunya Wajidi menyebutkan ada rombongan TKR Laut Tegal, kelompok Husin Hamzah–Firmansyah, tim Mayor Tjilik Riwut, “9 Pelopor,” hingga ekspedisi Mustafa Ideham—A. Kadir Jailani dan Mustafa Ideham—A. Rizekin.

Di antara ekspedisi itu, terhitung pula pelayaran yang dipimpin Kapten Danussaputera dari Tuban ke Kalimantan.

Di Kalimantan Selatan, jaringan rakyat bersenjata mula-mula berwujud BKR/Laskar.

Pada 18 November 1946, langkah krusial terjadi, yaitu saat dibentuknya gerakan rahasia ALRI Divisi IV (A) Pertahanan Kalimantan dan pada hari yang sama Hassan Basry ditunjuk memimpin Batalyon ALRI DIVISI IV (A).

Batalyon ALRI Divisi IV inilah yang kemudian kita kenal sebagai episentrum gerilya yang kelak mengganggu pertahanan Belanda dari pedalaman hingga pesisir.

Kesatuan ini menegakkan markas di Haruyan (Hulu Sungai Tengah) dan merapikan kekuatan-kekuatan rakyat ke dalam struktur “ALRI Divisi IV” yang berinduk ke markas Divisi IV ALRI di Tuban.

“17 Mei 1949”, Ikrar Banua ke Republik

Puncak konsolidasi politik-militer di Banua adalah Proklamasi 17 Mei 1949, atau sering disebut “Proklamasi Kalimantan.”

Di bawah kepemimpinan Hasan Basry sebagai Panglima ALRI Divisi IV (A), deklarasi itu menegaskan bahwa Kalimantan adalah bagian sah Republik Indonesia, sebuah pernyataan yang menolak klaim dan konstruksi federal Belanda di wilayah tersebut.

Tradisi intelektual lokal dan catatan populer mengenang momen ini sebagai tonggak psikologis perjuangan di selatan Kalimantan.

Dalam konteks itu, operasi-operasi laut Divisi IV bukan sekadar pelayaran, ia adalah “telegraf hidup” yang mengantarkan kader, senjata, obat-obatan, kabar, dan harapan dari Jawa ke Banua.

Pada masa perjuangan ini, peran Danussaputera sangat penting.

Ia tak hanya menjadi nakhoda dalam berbagai ekspedisi laut yang berisiko, atau menghubungkan kelompok-kelompok pejuang di berbagai daerah, tetapi sekaligus memastikan jalur laut tetap bisa dipakai untuk mengirim orang, senjata, dan logistik.

Meski saat itu Belanda terus melakukan patroli dan pengawasan ketat. Dengan keberanian dan kepemimpinannya, arus perjuangan di Kalimantan Selatan tetap hidup dan tidak terputus.

Dari Rimba ke Ruang Perundingan

Ketika operasi militer melelahkan semua pihak, meja perundingan menjadi babak penentu.

Catatan sejarah lokal mencatat sebuah perjumpaan penting di kediaman Gubernur Kalimantan, Banjarmasin, pada Oktober 1949.

Di sana, Kapten Danussaputera tampil sebagai Ketua Delegasi ALRI, berdampingan dengan Kapten Gusti Aman, berhadapan dengan delegasi Belanda yang dipimpin Letkol H.J. Veenendal.

Pihak Republik diwakili Mayjen Suharjo Harjowardoyo; sementara Mayor William D. Edmond dari UNCI hadir sebagai saksi, menegaskan bahwa sengketa Banua telah menembus perhatian internasional.

Beberapa publikasi lokal dan kajian sejarah mencatatkan peristiwa ini terjadi sekitar 6–17 Oktober 1949.

Bagi Danussaputera, momen tersebut adalah puncak peran ganda, bahwa seorang perwira lapangan yang juga berbahasa diplomasi.

Perundingan yang berlangsung di Banjarmasin, meski bukan di ibu kota republik, mencitrakan pentingnya Banua sebagai teater tersendiri dalam perang mempertahankan kemerdekaan.

Mengapa Divisi IV ALRI Efektif?

Divisi IV ALRI berjuang di medan yang khas: sungai, rawa, dan pesisir. Lingkungan amfibi itu justru menjadi keunggulan mereka.

Para prajurit bisa bergerak cepat lewat jalur air, menyerang secara tiba-tiba, lalu menghilang sebelum musuh sempat mengejar.

Keunggulan lain datang dari jaringan sosial yang kuat. Banyak pemimpin gerilya memiliki latar belakang sebagai kiai, guru, atau tokoh masyarakat. Hasan Basry, misalnya, adalah seorang guru agama.

Jejaring ini memudahkan mereka menggerakkan massa, mengatur logistik, sekaligus memberi perlindungan bagi para pejuang di desa-desa.

Selain itu, penyatuan laskar rakyat ke dalam struktur resmi ALRI membuat gerakan lebih terkoordinasi.

Gesekan komando yang sering muncul di kelompok-kelompok kecil bisa diminimalkan, sehingga gerilya Banua menjelma menjadi mesin perlawanan yang membuat Belanda kesulitan di banyak lini.

Literatur lokal juga merekam simbol penting saat Hasan Basry dilantik oleh Letnan II Asli Zuchri.

Kala itu, ia menerima sepucuk pistol sebagai tanda amanat.

Senjata itu dimaknai bukan sebagai alat untuk berperang semata, melainkan titipan untuk menjaga kehormatan republik, yang hanya akan diletakkan ketika pejuang benar-benar mengakhiri hidupnya.

Etos inilah yang mengikat para perwira lapangan seperti Danussaputera.

Bagi mereka, perjuangan bukan soal mencari nama, tetapi soal menunaikan tanggung jawab, setia hingga titik darah penghabisan.

Keluarga, Kerendahan Hati, dan “Kerja Sunyi”

Arsip keluarga merekam pernikahan Danussaputera dengan Sitti Rohani pada 4 Mei 1937 di Plaju, Sumatera Selatan, serta karunia tujuh anak, dua di antaranya telah mendahului (Arsip keluarga Danussaputera, foto CV, 1958).

Di bagian penutup CV, ia menulis: “Penulis karya nyata yang sederhana ini.” Bagi banyak pejuang, kalimat seperti itu bukan sekadar retorika; itu sikap batin.

Sejarah Banua mengenang banyak tokoh yang memilih “kerja sunyi”, abai pada sorotan, dan menaruh keagungan peran pada kata “kita,” bukan “aku”.

Dari Geladak Kapal, dan Masa Dinas Terakhir

Dalam catatan TNI Angkatan Laut, jabatan terakhir yang diemban Danussaputera adalah sebagai Komandan KRI Teluk Ende (517), sebuah kapal pendarat tank atau Landing Ship Tank (LST) dari kelas Teluk Semangka/Teluk Banten.

Kapal ini bukan kapal biasa. Dibangun pada era 1980-an, KRI Teluk Ende memiliki panjang sekitar 100 meter, mampu melaju dengan kecepatan 13–15 knot, dan sanggup mengangkut hingga 200 pasukan serta 17 tank sekaligus.

Varian kelas Teluk Ende dan Teluk Banten sendiri dibedakan melalui detail teknis seperti tata letak sekoci (davit LCVP) dan saluran pembuangan asap di sisi lambung. Informasi ini tercatat dalam berbagai literatur angkatan laut internasional, termasuk Jane’s Fighting Ships.

Bila ditilik dari perjalanan hidupnya, fakta bahwa Danussaputera yang pernah menakhodai perahu kayu sederhana dalam ekspedisi gerilya, kemudian dipercaya memimpin kapal perang amfibi modern, memiliki makna simbolik.

Ia seolah menjembatani dua zaman sekaligus, yaitu zaman perjuangan rakyat yang serba terbatas dengan zaman angkatan laut modern yang berstandar internasional.

Itulah perjalanan panjang seorang pelaut republik. Dari lautan Banua yang penuh resiko hingga geladak kapal perang besar, Danussaputera menunjukkan bahwa kesetiaan dan dedikasi tidak pernah lekang oleh waktu.

Persaudaraan yang Melintasi Generasi

Bagi keluarga besar pejuang, sosok Danussaputera tidak hanya tercatat dalam buku sejarah, tetapi juga hadir dalam kenangan yang hidup.

Hal itu diungkapkan oleh Gerilyansyah Basrindu, putra Mayor Basrindu sekaligus penghubung keluarga almarhum.

Ia mengenang Danussaputera sebagai senior yang teguh, memiliki wilayah gerak lebih luas, namun tetap hangat terhadap sahabat seperjuangan.

“Lingkup perjuangan orang tua saya lebih terfokus di Bungkukan dan Tanjung Batu (Kotabaru), sedangkan almarhum bergerak lebih luas. Kami sering bertemu saat beliau masih hidup… persaudaraan itu tetap terjalin hingga kini,” ungkap Gerilyansyah, Sabtu (27/9/2025).

Pernyataan Gerilyansyah yang kini menjadi anggota Dewan Paripurna DHD 45 Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan bahwa warisan seorang pejuang tidak melulu berupa medali atau pangkat.

Lebih dari itu, yang ditinggalkan adalah jaringan persahabatan, teladan, dan nilai kebersamaan yang terus dirawat lintas generasi.

Penghormatan Abadi di Puncak Bukit

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian seorang pejuang, Dewan Harian Daerah Kejuangan 45 Kalimantan Selatan (DHD 45 Kalsel) bersama Dewan Harian Cabang (DHC) 45 Kabupaten Banjar serta keluarga besar Letkol (Marinir) Danussaputera akan menggelar sebuah upacara khusus.

Acara itu berupa pemasangan tiang bendera merah putih di makam almarhum yang terletak di Kompleks Pemakaman Sultan Adam, Martapura.

Momentum ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 28 September 2025, dan diharapkan menjadi simbol penghormatan yang abadi bagi jasa-jasanya.

Upacara pemasangan tiang bendera di makam seorang pejuang bukan sekadar seremoni.

Ia memiliki makna mendalam sebagai pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan generasi terdahulu.

Dengan berkibarnya bendera merah putih di pusara Letkol Danussaputera, publik diajak untuk kembali menundukkan kepala, mengenang jalan panjang perjuangan yang telah ia tapaki, sekaligus menanamkan kesadaran kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga nilai kebangsaan.

“Hari ini, DHD 45 Kalsel bersama DHC 45 Banjar dan keluarga beliau akan melaksanakan pemasangan tiang bendera merah putih di makam Letkol (L) Danussaputera, sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan kepahlawanan beliau,” ujar Gerilyansyah yang juga Dewan Penasihat SMSI Kalimantan Selatan ini.

Pernyataannya menegaskan bahwa penghormatan ini bukan hanya dari keluarga, tetapi juga bagian dari komitmen bersama masyarakat dan lembaga daerah untuk menjaga memori para pejuang tetap hidup.

Menjahit Kronik, Mengapa Nama-Nama seperti Danussaputera Perlu Disuara-Ulang?

Sejarah Kalimantan Selatan kerap dituliskan dalam bingkai besar kronik nasional—tentang agresi militer Belanda, Konferensi Meja Bundar (KMB), atau upaya federalisasi.

Namun, detail perjuangan Banua sering luput dari sorotan. Padahal, kiprah ALRI Divisi IV (A) justru menyimpan banyak pelajaran penting yang layak dikenang dan ditelaah kembali.

Salah satu pelajaran besar adalah kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan. Sungai, rawa, dan pesisir bukan penghalang, melainkan justru dijadikan “jalan raya” logistik.

Melalui jalur air inilah para prajurit bergerak lincah sebagai pasukan amfibi berskala gerilya—datang secara tiba-tiba, memukul lawan, lalu menghilang tanpa jejak.

Keunggulan lain terletak pada kepemimpinan sosial–religius. Hasan Basry, sang panglima, berlatar sebagai guru agama.

Jaringan keulamaan dan tokoh masyarakat yang dimilikinya memberi legitimasi moral sekaligus memudahkan mobilisasi rakyat. Dukungan ini membuat gerakan perlawanan bukan sekadar operasi militer, tetapi juga gerakan sosial yang mendapat simpati luas.

Selain itu, integrasi laskar rakyat ke dalam struktur resmi ALRI menjadikan gerakan lebih solid. Tanpa integrasi, kelompok-kelompok kecil berpotensi berjalan sendiri-sendiri.

Namun dengan melebur dalam Divisi IV, koordinasi lebih rapi, gesekan komando berkurang, dan disiplin prajurit meningkat. Hal ini menjadikan ALRI Divisi IV tampil sebagai kekuatan gerilya yang efektif menghadapi Belanda.

Dimensi lain yang tak kalah penting adalah simbiosis antara senjata dan diplomasi.

Operasi lapangan yang mereka jalankan bukan hanya sekadar perang gerilya, tetapi juga membuka ruang tawar dalam diplomasi. Hal ini terbukti saat perundingan di Banjarmasin pada Oktober 1949, dengan kehadiran saksi dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI).

Perlawanan Banua pun masuk ke dalam bingkai internasional, memberi bobot politik yang besar bagi posisi Republik Indonesia.

Dalam seluruh simpul perjuangan inilah, perwira seperti Danussaputera memainkan peran penting.

Ia bukan hanya seorang pemimpin ekspedisi laut yang memastikan jalur perlawanan tetap hidup, tetapi juga operator yang menghubungkan gerakan lokal dengan panggung nasional, bahkan internasional.

Perannya menjadi bukti nyata bahwa perjuangan di Kalimantan Selatan adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan republik secara keseluruhan.

“17 Mei” Sebagai Memori Publik

Berbeda dengan 17 Agustus, 17 Mei tidak selalu dirayakan nasional. Namun di Kalimantan Selatan, tanggal itu hidup, di sekolah, kantor dinas, dan ruang publik, sebagai ulang tahun politik keterikatan Banua dengan Republik.

Lembaga pemerintah daerah kerap mengangkat narasi 17 Mei untuk mengikat pendidikan kewargaan anak muda: memberi mereka “alamat” sejarah yang dekat dengan rumah.

Ketika literatur populer menulis Hasan Basry sebagai panglima Divisi IV (A), kita perlu menambahkan bahwa perjuangan ini bertumpu pada banyak bahu: kurir desa, nakhoda perahu, guru mengaji, hingga perwira “operator” seperti Danussaputera.

Menyebutnya kembali bukan soal memberi porsi lebih; melainkan membetulkan fokus agar lensa sejarah tidak terlalu sempit.

Humaniora Perang, Dua Foto, Dua Pesan

Dua foto lama keluarga menjadi saksi bisu perjalanan hidup Danussaputera. Satu berupa lembar CV tahun 1958 yang memuat daftar sekolah, riwayat kerja, hingga potret keluarganya.

Satu lagi adalah foto lapangan, memperlihatkan dua prajurit dengan seragam lusuh di tengah perjuangan. Dari keduanya tersirat pesan yang tidak bisa diajarkan oleh buku, bahwa perang di Banua dijalankan oleh orang-orang biasa, dengan rumah tangga sederhana, anak-anak yang menunggu ayah pulang, dan masa depan yang tidak pernah pasti.

Dalam CV itu, setelah deretan data panjang tentang pendidikan dan satuan, terdapat sebuah kalimat pendek yang mungkin justru paling kuat: “Penulis karya nyata yang sederhana ini.”

Kesederhanaan itu menular. Tidak ada klaim berlebihan, tidak ada hiperbola tentang pahlawan, hanya kronik kerja: berangkat, memimpin, merundingkan, lalu menutup buku dengan tenang.

Kesederhanaan serupa juga terlihat saat merah putih dikibarkan di pusaranya di Kompleks Pemakaman Sultan Adam, Martapura.

Momen itu seolah merangkum tiga bab besar hidupnya: laut, senjata, dan diplomasi. Pada bab laut, ia memimpin pelayaran yang menyatukan Banua dengan Republik.

Pada bab senjata, ia mengoordinasi pasukan Divisi IV yang akrab dengan hutan, rawa, dan arus pasang. Pada bab diplomasi, ia duduk di meja perundingan, menegaskan bahwa tujuan perang bukan perang itu sendiri, melainkan perdamaian yang adil.

Dari kisah ini, lahir tiga pesan moral yang tak lekang oleh waktu. Pertama, keberanian sejati tidak selalu lantang, tetapi sering justru berjalan dalam diam.

Perjuangan Danussaputera dan kawan-kawan lebih banyak berlangsung di geladak kapal yang gelap, di aliran sungai tanpa penerangan, atau dalam surat-surat rahasia yang tak pernah dicetak di koran.

Di sanalah keteguhan diuji, bahwa kemerdekaan dibangun bukan hanya dengan heroisme yang tampak, tetapi juga dengan kesabaran yang tersembunyi.

Kedua, warisan yang ditinggalkan bukan hanya medali, tetapi persaudaraan lintas generasi. Seperti yang dikenang keluarga Basrindu, jaringan sahabat 1945 tetap hidup hingga kini. Ikatan itu menyeberang dari masa perang ke masa damai, mengikat nilai kebersamaan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.

Dan terakhir, ada tanggung jawab memori. Mengibarkan bendera merah putih di pusara pejuang bukan sekadar ritual seremonial, melainkan pendidikan warga.

Di situlah anak-anak Banua Banjar belajar adab sejarah, menyadari bahwa kebebasan hari ini lahir dari pengorbanan nyata, dan menjaga kemerdekaan adalah tugas yang diwariskan tanpa henti.

Bila sejarah nasional diibaratkan kain besar, maka benang-benang lokal seperti inilah yang membuatnya utuh. Dan di antara benang itu, nama Danussaputera—“penulis karya nyata yang sederhana ini”—layak ditenun kembali, agar tidak pernah lepas dari pinggiran kain Republik. (Adam Basrindu)

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Berita Terkini

Nyeri Dada pada Anak Muda Bisa Jadi Gejala Penyakit Jantung

Selasa, 30 September 2025 | 21:08 WIB

Pemerintah Kucurkan Rp11 Triliun untuk Hilirisasi Riset Nasional

Selasa, 30 September 2025 | 21:07 WIB

Puluhan Rumah Hangus, Warga Mangga Besar Mengungsi ke Masjid

Selasa, 30 September 2025 | 18:57 WIB

ULM Diminta Transparan Soal Isu Pencabutan Gelar Guru Besar

Selasa, 30 September 2025 | 18:33 WIB

Prabowo Janjikan Sekolah Unggulan dari Efisiensi Anggaran

Senin, 29 September 2025 | 21:53 WIB

Insentif Pajak Penghasilan Buruh, Segera Manfaatkan Kesempatan Ini

Senin, 29 September 2025 | 21:45 WIB

ICMI Dukung Program MBG untuk Tingkatkan SDM Indonesia

Senin, 29 September 2025 | 14:10 WIB

Olahraga Bersepeda Bisa Kurangi Risiko Alzheimer hingga 22 Persen

Minggu, 28 September 2025 | 21:37 WIB

Nyeri Dada pada Anak Muda Bisa Jadi Gejala Penyakit Jantung

Selasa, 30 September 2025 | 21:08 WIB

Pemerintah Kucurkan Rp11 Triliun untuk Hilirisasi Riset Nasional

Selasa, 30 September 2025 | 21:07 WIB

Puluhan Rumah Hangus, Warga Mangga Besar Mengungsi ke Masjid

Selasa, 30 September 2025 | 18:57 WIB

ULM Diminta Transparan Soal Isu Pencabutan Gelar Guru Besar

Selasa, 30 September 2025 | 18:33 WIB

Prabowo Janjikan Sekolah Unggulan dari Efisiensi Anggaran

Senin, 29 September 2025 | 21:53 WIB

Insentif Pajak Penghasilan Buruh, Segera Manfaatkan Kesempatan Ini

Senin, 29 September 2025 | 21:45 WIB

ICMI Dukung Program MBG untuk Tingkatkan SDM Indonesia

Senin, 29 September 2025 | 14:10 WIB

Olahraga Bersepeda Bisa Kurangi Risiko Alzheimer hingga 22 Persen

Minggu, 28 September 2025 | 21:37 WIB

Terpopuler

Terpopuler